世界最大の旅行プラットフォーム「Tripadvisor®」(トリップアドバイザー、本社:マサチューセッツ州ニーダム、NASDAQ:TRIP、CEO:マット・ゴールドバーグ、日本語版サイト:www.tripadvisor.jp) では、「2024トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト・アワード」として、1年にわたってユーザーから多数の高評価の口コミが寄せられたホテル、レストラン、観光スポットのある観光地を選出しています。

今年は「人気の観光地」、「注目の観光地」、「文化体験ができる観光地」、「自然を満喫できる観光地」、「グルメを堪能できる観光地」のほか、新たに「ハネムーンにおすすめの観光地」と「サステナブルな観光地」が加わり、全7部門のランキングが発表されました。

日本からは東京が「注目の観光地」で世界1位、「文化体験ができる観光地」で10位にランクインしたほか、「グルメを堪能できる観光地」では京都が22位にランクインしました。

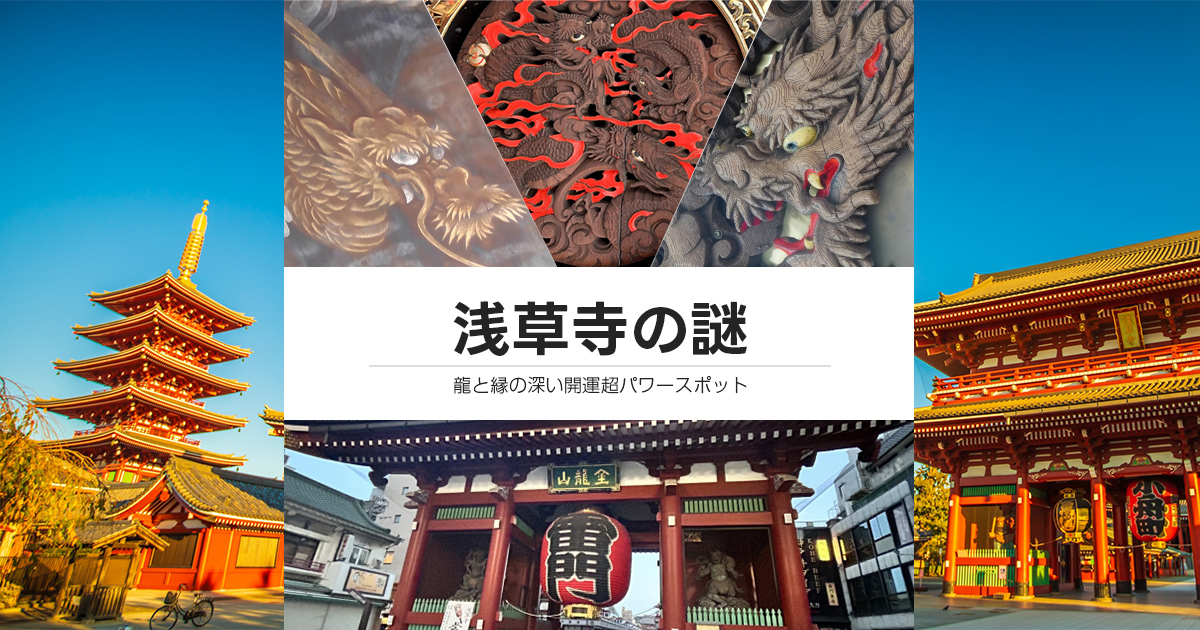

そんな外国からも注目されている東京の観光名所の中でも、人気ランキング第一位の常連である東京屈指の観光地である浅草寺。実は龍にゆかりのあるお寺なのです。2024年の辰年にこそ、行くべきお寺と言えます。

まずは浅草寺の歴史を知ろう!

金龍山 浅草寺で龍探しの旅へご案内……したい所ですが、その前に興味深い浅草寺の歴史を知っていただきたいと思います。

浅草寺の始まりは、飛鳥時代、推古天皇36年(628)3月18日に遡ります。

飛鳥時代とは、593年に推古天皇が即位し、710年に平城京へ遷都するまでの時代を指します。この時代には仏教が伝来し、日本に様々な文化や政策や考え方がもたらされ、国が大きく変革されました。日本が律令国家を目指し、天皇を中心とする政策を推し進めたのも、この時代でした。

浅草のあけぼの

浅草は、利根川、荒川、入間川が運ぶ土砂の堆積によって形成された地域です。古墳時代には、漁民と農民が住んでいた小さな村として始まりました。

この地域は、自然の恵みを受けながらゆっくりと発展してきました。利根川や荒川、入間川の近くに位置しているため、川沿いの豊かな土壌が農業を支え、また豊富な水産資源が漁業を盛んにしました。

当時の浅草の人々は、自然と共存しながら生活を営んでいました。農民たちは田畑を耕し、季節ごとに収穫を迎え、漁民たちは川や海で魚を獲り、これらの資源を利用して生計を立てていました。このように、浅草は農業と漁業を中心とした小さなコミュニティとして発展してきたのです。

浅草の歴史は、このような自然環境との関わりの中で培われ、現在に至っています。漁民と農民が築いたこの地は、次第に商業や文化の中心地へと変貌を遂げ、現在では東京を代表する観光地の一つとなっています。

※あけぼの:新たに事態を展開しようとする時のこと。

浅草寺の歴史

浅草寺ご本尊の示現

浅草寺の縁起によると、628年(推古天皇36年)、檜前浜成(ひのくまのはまなり)と竹成(たけなり)の兄弟が宮戸川(現在の隅田川)で漁をしていた際、彼らの網に一体の仏像がかかりました。これが、浅草寺の本尊である聖観音像です。

※示現:仏様や菩薩(ぼさつ)様が衆生(しゅじょう)を救うために種々の姿に身を変えてこの世に出現すること。仏教用語で、生命のあるものすべて。特に、人間。

※衆生:生命のあるすべてのもの。人間をはじめすべての生物。

浅草寺の草創

この像を兄弟が主人である土師中知(はじのなかとも、または「土師真中知」(はじのまなかち))に見せると、それが聖観世音菩薩像であることが判明しました。土師中知はこれを機に出家し、自宅を寺に改めて観音像を供養しました。これが浅草寺の始まりと言われています。

観音像は高さ1寸8分(約5.5センチ)の金色の像であるとされていますが、公開されることのない秘仏であるため、その実体は不明です。

※草創:神社・寺院などを初めて建てることで、創建とも言う。

中興の開山:慈覚大師(じかくだいし)

ご本尊が示現してから17年後の645年(大化元年)、勝海上人が訪れ、観音堂を建立してご本尊を祀(まつ)り、これを秘仏としました。

その後、857年(天安元年)には、慈覚大師が訪れ、新たに聖観音像を造り、秘仏に代わるものとして祀られました。

※中興:いったん衰えた物事や状態を、再び盛んにすること。

※開山:ある物事の創始者。

※中興の開山:いったん衰えた物事や状態を、再び盛んにした人物。

平公雅(たいらのきんまさ)による堂塔伽藍建立

平安時代中期の942年(天慶5年)、安房の国守であった平公雅(たいらのきんまさ)が京へ帰る途中で浅草寺に参拝しました。彼は次に武蔵の国守に任じられることを祈願し、その願いが叶いました。これに感謝して、平公雅は堂塔伽藍を再建し、さらに田畑を寄進しました。

※安房:安房国(あわのくに)は、かつて日本の地方行政区分だった令制国の一つで、東海道に属し、現在の千葉県南部にあたる。

※令制国:令制国(りょうせいこく)とは、日本の律令制に基づいて設置された日本の地方行政区分。 律令国(りつりょうこく)ともいう。 飛鳥時代から明治初期まで、日本の地理的区分の基本単位だった。 現在は行政区分としての機能は失われ、単なる地理的区分となっている。

※国守:国守(こくしゅ)は国司(こくし)の長官で、国司とは、長官の「守(かみ)」、次官の「介(すけ)」、三等官の「掾(じょう)」、四等官の「目(さかん)」などの、地方の国のお役人の総称。古代から中世の日本で、地方行政単位である国を支配する行政官として朝廷から任命され派遣された官吏たちを指した。

源頼朝の参詣

1180年(治承4年)、源頼朝は平家追討のために浅草の石浜で軍勢を整えた際、浅草寺を訪れて戦勝祈願をしました。また、鎌倉の鶴岡八幡宮を造営する際には、浅草から宮大工を招いています。このように、浅草寺は武将や文人の信仰を集め、その名を全国に広めていきました。

徳川将軍家による手厚い保護

1590年(天正18年)、徳川家康が江戸に入ると、浅草寺を祈願所として500石の寺領を寄進しました。1616年(元和4年)には、家康を祀(まつ)る東照宮の造営を認め、随身門(二天門)も建立(こんりゅう)されました。寛永年間に観音堂が炎上した際には、徳川家光の手により1649年(慶安2年)に再建されました。

しかし、昭和20年の東京大空襲で再び焼失し、現在の本堂は昭和33年に再建されたものです。

江戸時代の浅草寺境内と奥山の賑わい

江戸の繁栄とともに、浅草寺の参詣者も増え、浅草は江戸一番の盛り場となりました。江戸文化が最盛期を迎えた頃、境内には百を超える神仏の祠堂(しどう)が建ち並び、庶民信仰の聖地となりました。

また、江戸時代において、浅草寺本堂の北西一帯は「奥山」として知られていました。これは、正確な地名ではなく、むしろ本堂の裏手を大まかに指す俗称であり、その範囲も明確ではありませんでした。この名称の由来は確定されていませんが、浅草寺の山号である「金龍山」の「奥」に由来すると推測されています。

その奥山では、松井源水のコマ廻しや長井兵助の居合い抜き、のぞきからくり、辻講釈などの大道芸や見世物が参詣者を楽しませました。春の節分をはじめとする季節の行事も大変賑わいました。

明治時代に入ると、浅草寺の境内は浅草公園となり、その第六区は興行街となって日本の映画史や演劇史に大きな足跡を残しました。明治15年には鉄道馬車が開通し、明治23年には浅草一帯を見渡せる凌雲閣(通称・浅草十二階、高さ52メートル)が開業し、浅草は文明開化の象徴となりました。

※奥山:一般的には、人里を遠く離れた山の中や山の奥深い所。

※山号:仏教の寺院の名称の前に冠する称号。多くの寺院は山の中に建てられたため、その山の名前を寺院の名前の前につけるようになった。山号は中国で禅宗が盛んになった唐の時代から用いられるようになり、日本でも禅宗が紹介されて以降、広がったと言われている。

浅草寺の寺舞(じまい)と戦後の復興

戦後の東京の復興は、浅草の復興でもありました。1958年(昭和33年)に浅草寺の本堂が再建され、これを記念して「金龍の舞」が創作されました。この舞は、毎年3月18日の示現会、10月18日の菊供養会、11月3日に奉演されます。1964年(昭和39年)には「福聚の舞(ふくじゅのまい)」が、1968年(昭和43年)には東京百年祭を記念して「白鷺の舞」が創作され、縁日に奉演されています。

さらに、2012年(平成24年)には、浅草の近くに東京スカイツリー(高さ634メートル、第二展望台は450メートル)が開業しました。これにより、浅草は新たな観光名所としても注目を集めています。

辰年だからこそ参拝したい浅草寺

十二支の中で唯一の伝説の生き物、龍。2024年は辰年ということで、ぜひ行ってほしい場所が東京・浅草の浅草寺です。

皆さんは、浅草寺が龍にゆかりのあるお寺だと知っていましたか?

なかなか知られていない、龍と浅草寺の関係についてご紹介します。

誰も知らない、龍と浅草寺の深~い関係とは

まず、雷門の一番有名な提灯の上をよく見て下さい。

右から読むと「金龍山」と書いてあります。

浅草寺の正式名称は、金龍山 浅草寺なのです。では、なぜ金龍山 浅草寺という名前なのでしょうか?

1400年前、隅田川で漁をしていた兄弟が、網の中に一体の観音菩薩像を発見し、この観音様を祀(まつ)ってみたところ、なんと金の龍が舞い降りたと言われています。

実は、これが浅草寺の始まりであることから、正式名称に「龍」が入っているのです。

そして、いつも大賑わいの浅草仲見世通りは、外国人観光客にも大人気の商店街ですが、毎年、3月と10月の2回にわたって金龍の舞が開催されています。

金龍の舞は、全長18mの巨大な金龍が境内を出発し、仲見世通りを練り歩きます。

これは、金龍山の由来となった龍の伝説を基に浅草寺の建立を祝う演舞なのです。

楽天で浅草寺について調べる >>金龍山 浅草寺で龍探しの旅へ!

そんな龍に縁の深い浅草寺、もちろん装飾には沢山の龍が施されています。

今回は浅草寺の各所を巡って、龍を一緒に見つけていきましょう!

浅草のメインスポット:雷門

まずは、雷門と書かれた提灯の下にも龍が彫られています。ほとんどの人は、提灯を前から見ただけで通り過ぎているのではないでしょうか。

この龍は、如意宝珠(にょいほうじゅ)という宝珠を持っています。この如意宝珠に願いを込めると、すべての願いが叶うと言われています。

漫画やアニメで超有名なドラゴンボールに登場する神龍(シェンロン)のモデルかもしれませんね。

ちなみに、如意宝珠とは、仏教の言葉で、願いごとがすべて聞き入れられるというふしぎな宝のたまの意味で、民衆の願いを成就してくれる仏の徳の象徴です。

この提灯の龍は雨を降らす水神様として「浅草の町が火事にならいように見守ってください」との願いが込められているのだとか。

次に、雷門の裏には、天龍様と金龍様がいらっしゃいます。

頭の後ろの光背の部分には、龍が描かれています。

正面の風神・雷神像を見る人は多いと思いますが、このお二人を見たことがある人は少ないのではないでしょうか。

そんなこんなで、早速、雷門だけで、いきなり3つの龍を発見できました!

境内の玄関口:宝蔵門

およそ250mある浅草仲見世通りを抜けると、境内の玄関口である宝蔵門があります。

そして、龍はここにもいます!

雷門と同じく、提灯の下に龍が彫られています。

浅草寺の中でも外国人観光客に人気の場所:お水舎

そして、迫力のある大きな屋根が印象的な本堂がお目見えするのですが、お参りする前に行くのがお水舎。

この場所は、浅草寺の中でも外国人観光客に人気の場所なんですが、その人気の理由は…

手水鉢(ちょうずばち)の8つの龍です!

浅草寺に行ったことがある人でも、龍の口から水が出てることに気づいていない人が多くいます。次に訪れた際には、じっくり見てみてくださいね。

そして龍王像の頭にもちょこんと一匹乗っていたりします。

この龍王像は、明治36(1903)年頃までは、観音様の本堂の裏あった噴水の上に立っていました。その後この手水鉢へと移管されたのですが、まるで初めからここにあったかのように感じますね。

そして、実は天井にも龍がいるのです!

お水舎だけで、なんと合計10もの龍を発見!つまり、お水舎は浅草寺の中で、一番、龍の数が多いところなのです。

また、こちらの龍王像は、東京の観光名所にもなっている、上野の西郷隆盛像と同じ彫刻家の高村光雲(たかむらこううん)の作品です。浅草から上野までは地下鉄の銀座線に乗ってほんの5分ほど。浅草寺から西郷隆盛像まで歩く場合は30分ちょっとぐらいなので、散歩がてら見に行くのもオススメです。

高村光雲とは?

高村光雲(たかむらこううん)は、日本の彫刻界に貢献した傑出したアーティストで、上野の西郷隆盛(さいごうたかもり)像や皇居外苑の楠木正成(くすのきまさしげ)像を作った日本彫刻界の重鎮です。

西郷隆盛像:〒110-0007 東京都台東区上野公園1

楠木正成像:〒101-0002 東京都千代田区皇居外苑1−1

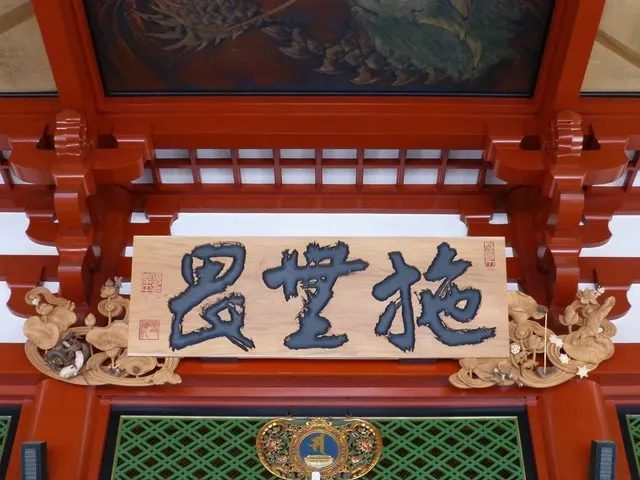

迫力のある屋根が印象的な本堂:観音堂(かんのんどう)

本堂の左右の柱の上には、カラフルな龍が2つあります。

※左側の龍は、4本の柱の左端に小さく見えます。

さらには、本堂の提灯の下にも龍が彫られています。

これは今までとは色が違っており、龍が3体も彫られています。

浅草寺の中でも一番大きな龍:本堂(観音堂)

ついに本堂の中へ!

天井を見てください。

浅草寺の中でも一番大きな龍がいます。

この龍之図は、大きさは約19畳(縦6.4m×横4.9m)で、この絵の作者は川端龍子(かわばたりゅうし)という日本画家であり、俳人でもあった人なのですが、偶然なのか必然なのかわかりませんが、名前に「龍」が入っている人によって描かれています。

その上、本堂の扁額(へんがく)には、龍がナマズを捉える姿の彫刻があります。

※画像の左端に黒と白の個体が見えると思いますが、黒が龍で、白がナマズです。

これは、様々な災害を沈める意味が込められているそうです。

扁額とは、神社の鳥居や社殿、寺院の本堂などに掲げられている看板のことで、扁額の読み方は「へんがく」です。 扁額のうち、特に神社の扁額は神額(しんがく)、寺院の扁額は寺額(じがく)と呼びます。 また、天皇の直筆による扁額は勅額(ちょくがく)と呼びます。

今回、浅草寺では22の龍を発見しました。

(K.M調べ)

そして、数々の龍に見守られながら、参拝。

この先、良い年でありますように!

おまけ:「龍」にゆかりのある神社仏閣

神奈川県・箱根町にある九頭龍神社 新宮

芦ノ湖を守護する龍神を祀(まつ)る神社で、龍神水というものがあり、この水を口にすると心身の汚れが浄化されると言われています。

東京・品川区 荏原神社

709年(和銅2年)創建の約1300年の歴史を持つ神社で、こちらの拝殿の屋根からは、龍が顔を出しています。この龍に見守られながら、参拝できる神社です。

さあ!辰年の今年だからこそ、日本全国へ龍を探しに行ってみてはいかがでしょうか?

浅草寺へ観光にくるなら

浅草観光をするなら、格安な予約サイトやツアーを利用するのがおすすめ!

予約サイト人気ランキング

国内の宿泊や航空券を探すなら、Galaxy Travelもオススメ!航空会社の最安値が一発で検索できます。また、キャンセル無料オプションがあるホテルに絞り込む事ができるので、お子さんが小さくて急な発熱などが不安でなかなか早期予約できないという方も、安心してホテルを探すことができますよ。